후기 인상주의는 기존 인상주의의 한계를 느낀 화가들이 이를 극복하려 노력하는 가운데 정립되었다. 이는 빛과 색의 순간적 변화를 포착하는 데 주력한 기존 인상주의의 기초를 그대로 유지하되, 작가의 감정과 대상에 대한 해석을 더욱 강조하는 방향으로 나아갔다. 이는 소위 현대 미술로 일컬어지는 다양한 사조의 출발점이 되었다.

초기의 인상주의 화가들은 주로 파리 등 대도시에서 활동하며 현대적인 환경 속에서 작업했다. 대중과 가까운 거리를 유지한 전기 인상주의 화가들은 결과적으로 주류 아카데미 화가들만큼의 상업적 성공을 거두었다. 반면 후기 인상주의 화가들은 개인적이며 고독한 삶을 선택했고, 현실과 동떨어진 환경에서 작업했다. 부분적으로는 이것이 이유가 되어, 이들은 적어도 당대에는 큰 성공을 거두지 못했다.

어쩌면 이는 그저 작가 개개인의 성향에 기반한 결과일지도 모른다. 전기 인상주의가 자연의 순간적 인상을 포착하는 데 방점을 둔 반면, 후기 인상주의 화가들은 대상의 형태나 배치, 개인의 감정적 표현을 중시했다. 이들은 대상을 보이는 그대로 묘사하는 대신 자기만의 방식으로 재해석하고 상징을 부여했다. 이는 작품이 격정적이고 철학적으로 보이는 결실을 낳게 되었다. 어쩌면 전기 인상주의 화가들이 외향적이었던 반면 후기 인상주의 화가들은 약간 내향적인 성향의 소유자였는지도 모른다.

그러나 이는 다소간 입맛이 개운치 않은 추론이다. 작가 개개인의 성향이 우연히 들어맞은 결과로만 생각하기에는 전·후기 화가들의 ‘삶의 형식’이 지나치게 닮아 있는 듯 보인다. 전기 인상주의 화가들은 현대 도시의 아름다움과 빛의 효과에 주목했지만 사회적 변화나 이를 비판하는 데는 큰 관심을 두지 않았다. 반면 후기 인상주의 화가들은 외적 풍경보다는 내면적이고 사회적으로 강한 맥락을 지닌 상징을 탐구한 것이다. 이것이 그저 우연의 일치일까? 이는 화려하게 끓어올랐다가 곧 염증을 일으키기 시작한 산업혁명의 여파와 맥이 닿아 있다고 보는 편이 적절할 듯하다.

후기 인상주의는 세 명의 화가로 대표된다. 고흐, 고갱, 세잔이다. 어느 정도 비슷한 화풍을 공유했던 전기 인상주의 화가들과는 달리, 이들의 화풍은 접점을 찾기가 그리 쉽지 않다. 유일한 접점이라면 세 사람 모두 인상주의에 큰 감화를 받았으며, 인상주의에서 출발했다는 것이 되겠다. 그런 이유로 오늘날 이들을 한 데 묶어 ‘후기 인상주의’ 화가로 통칭하는 것이다. 그러나 셋의 차이점이 공통점만큼이나 두드러지기에, 이러한 분류에 의문을 표하는 사람들도 적지 않다.

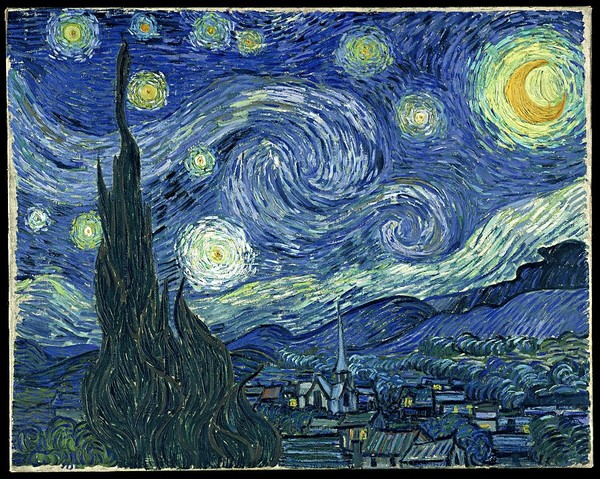

빈센트 반 고흐Vincent van Gogh를 요약하는 키워드는 ‘감정’이다. 고흐는 강렬한 색채와 거친 붓질을 사용하여 정신적 고통과 내면의 감정을 표현하려 했다. 이것은 길지 않았던 생애 동안 끊임없이 정신 질환에 시달렸던 그의 경험과도 무관하지 않았을 것이다. 괴팍한 성미에 병마까지 겹친 탓에 고흐는 사람들과 잘 어울리지 못하며 외로이 삶을 마감했다.

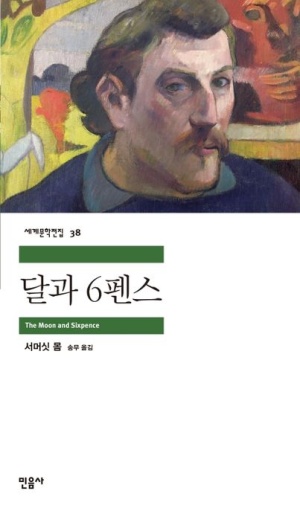

폴 고갱Paul Gauguin은 ‘색채’와 ‘상징’으로 대표할 수 있다. 그는 이국적이고 상징적인 주제를 탐구한 화가로, 원시 문화에서 영감을 받은 강렬한 색채와 단순화된 형태를 사용했다. 원시성을 추구하기 위해 타히티라는 외딴 장소로 향한 그의 작가 세계는 이후 서머싯 몸William Somerset Maugham의 소설에서 재해석될 만큼 독창적인 것으로 평가받는다.

폴 세잔Paul Cézanne을 압축할 수 있는 단어는 ‘구조’다. 대상의 구조와 구도를 중점적으로 탐구한 세잔은 자연의 형태를 기하학적 요소로 단순화하였고, 대상을 있는 그대로 묘사하기보다는 여러 시점에서 재구성하여 독자적인 관점으로 다시 탄생시켰다. 이러한 화법은 그림에 더욱 강한 질감과 공간감을 부여하는 결과를 낳았다.

이들 세 화가의 탐구는 이후 각자의 갈래로 뻗어나간다. 고흐의 ‘감정’은 표현주의Expressionism로 이어졌고, 고갱의 ‘색채’와 ‘상징’은 각각 야수주의Fauvism와 상징주의Symbolism가 계승하였으며, 세잔의 ‘구조’는 입체주의Cubism로 재탄생하였다. 이후 예술계에서는 작가의 주관적 해석이 절대적 객관성을 누른 채 한동안 우위를 점하게 되었다.